大寒(だいかん)

.jpg)

大寒(だいかん):1月20日頃

大小で分けられる寒の時季において、より寒さが厳しくなる大寒です。

1年で1番寒い頃、極寒に苛まれます。

雪が降ることも多く厳しい寒さが続きますが、

大寒の終わりには梅の便りが聞かれるようになります。

極寒の中で見る茜色の夕日は冬にしか見られない美しい情景です。

また寒の時期に汲んだ水は霊力があり、

長期保存に適した「寒の水」として重宝されます。

そのためこの時季の水で作られた味噌や酒は腐らないと言われています。

⑴款冬華(かんとうはなさく)

1月20日~24日頃

款冬とはふきのとうを指しています。

これは氷を破るようにして生えることに由来します。

この頃になると、ふきのとうが一斉に芽を吹き始めます。

凍てつく地の下で、春の準備が着々と進みます。

⑵水沢腹堅(さわみずこおりつめる)

1月25日~29日頃

動いている沢の水さえ凍ってしまうような寒さは絶頂を迎えます。

しかしその一方で眩しい光の中にかすかな春の兆しを感じる頃でもあり、

二つの季節を両方感じられるちょうど変わり目の時季です。

日本の一年間の最低気温(マイナス41度)を記録することが多いのがこの頃で、

温暖な太平洋沿岸の地域でも氷点下になることがあります。

⑶鶏始乳(にわとりはじめてにゅうす)

1月30日~2月3日頃

ニワトリが春の気配を感じて卵を産み始めます。

普段は年中卵を食べていることから、身近に感じられるニワトリですが、

自然な状態のニワトリは日照時間が長くなるにつれて産卵率を上げていくと言われています。

かつてのニワトリの産卵期は春から夏にかけてが最も多いとされていました。

この季節の食べ物

三つ葉

人参やパセリなどと同じセリ科の植物です。

日本各地の山野に自生しており、江戸時代から親しまれてきました。

長い柄の先に3枚の葉がつくことからこの名前がつきました。

現在では「糸三つ葉」「切り三つ葉」「根三つ葉」の3種類に分類されます。

食用にされるのは若葉で、お吸い物やうどん・丼などによく使われます。

料理に香りと彩りを添える名脇役です。

鰤(ブリ)

冬に旬を迎える魚です。

成長段階に合わせて様々な名前で呼ばれるため、

代表的な出世魚とされています。

小さいものから順に、

モジャコ・ワカシ・ハマチ・イナダ・ワラサ・ブリと呼ばれ、

鰤は体調70cm以上のものを指します。

特に、富山湾で取れる「氷見の寒ぶり」は、

脂がたっぷりと乗ってとても美味しく昔から富山湾で水揚げされたブリが

岐阜や長野へ渡った旧街道は「ブリ街道」とも呼ばれています。

ブリの旨味は、脂肪とヒスチジンなどのエキス成分によるものです。

タンパク質や脂肪、ミネラル・ビタミンなどに富んでいます。

メヒカリ

水深200〜600mほどの深海に住んでいて、

大きな目が青く光ることからメヒカリという名前がつきました。

冬から春にかけて旬を迎えます。

サイズはやや小ぶりですが、旨味のある脂が乗った白身が魅力で身も骨も柔らかいので、

塩焼きや天ぷら、唐揚げや刺身はどれも美味しいですが、軽く干すと旨味が増します。

赤貝

北海道から九州にかけて、

内湾の浅い泥底などに生息する貝です。

血液中に、哺乳類と同じヘモグロビンを持っており、

赤いほど高音がつくと言われています。

かつては東京湾で取れる江戸前のものが最高級とされていました。

貝ならではの磯の香りと、しっかりとした旨味が持ち味です。

ビタミン類や無機質の鉄、カルシウムが豊富で、

酢との相性が良いので江戸前を代表する寿司ネタとして好まれます。

なまこ

ヒトデやウニの仲間である棘皮動物に分類されます。

日本各地に生息し、体長は20〜30cm、太さ5〜6cmになります。

体の色の違いから、アカナマコ(アカコ)・アオコ・クロコに分けられます。

なまこの腸の塩漬けを指すコノワタは、

江戸時代からウニ・カラスミと並ぶ「天下の三大珍味」と呼ばれ、

磯の香りと独特の粘りけや噛み応えが人気です。

ごぼう

キク科の二年草で、地中に伸びる主根を食べます。

ごぼうを食用とする国は、日本とアジアの数カ国だけで他の国では薬として用います。

食物繊維がたっぷり含まれており、独特の歯ごたえがあります。

またイヌリンという炭水化物が含まれており、腎機能を高める食材とされています。

百合根

オニユリやコオニユリ、ヤマユリなどの鱗茎(球根)です。

たくさんの鱗片が重なっている形から「百合」の名前が付いたとされています。

色が白くて丸々としたものが味がよく、紫がかったものは苦味があります。血

液を下げる効果があるカリウムが豊富で、

マグネシウムやリン・鉄などのミネラル類も多く含まれます。

優しい甘さでほくほくとした上品な味わいがあります。

この季節の草花

セツブンソウ

関東地方以西の主に太平洋側に多く見られる花です。

節分の時期に花が咲くことからこの名前がつきました。

草丈10〜20cmほどの多年草で、

冬の終わりから早春の頃に花弁は白く葯は鮮やかな紫色をした花を咲かせます。

春の訪れを感じさせる花の一つです。

南天

中国や日本が原産の常緑低木で、1〜3mほどまで大きくなります。

南天という名前は中国での名称「南天燭」を簡略化した呼び方だとされています。

その名前から「難転」とも読み、縁起物として昔から重宝されてきました。

武士は出陣前に南天の枝を床に刺して戦勝祈願したともされています。

冬空の下、小さな赤い実をつける南天は、正月飾りやおせち料理に用いられたり、

葉が赤飯の飾りとして使われたりもします。

また白い実をつける白南天もあり、漢方では白南天の実を干して咳止めの薬として使われます。

シクラメン

10月から3月にかけて開花するサクラソウ科の多年草です。

原産地は東南アジアで、観賞用に栽培されてきました。

冬から早春にかけて開花し、紅・ピンク・白など、色とりどりの花を咲かせます。

贈答用としても人気があり、

豪華さが魅力の大鉢からミニシクラメンと呼ばれる小型の品種まで、

バリエーションにも富んでいます。

丈夫で育てやすいので冬の鉢花の定番となっています。

この季節の生き物

ジョウビタキ

全長15cmほど、頭頂部が白銀で顔は黒色、

胴体が橙色とオスは派手な見た目をしています。

日本では積雪のない地方で越冬し、

平地から低山の農耕地、住宅地、公園などに生息します。

ジョウビタキの古名は「ヒタキ」で、

尾羽を下ろしながら「カッ、カッ」と鳴く声が火打石を打つ声に

聞こえることが由来とされています。

時折、ひょこっとお辞儀をして尾を震わせる仕草がとても可愛らしい冬鳥です。

あおじ

全長16cmほど、雀より少し大きい小鳥です。

スズメ目ホオジロ科に属し、高知に住む代表的な野鳥として知られています。

背中は暗褐色、腹は黄色のまだら模様をしています。

「ピッツツ、ピッツツ、ツィリリリ」と高い声でゆっくりとした調子の良い声でさえずり、

北海道などサウイ地域で繁殖し、冬は雪のない地域に飛来します。

この季節の行事やオススメ

節分

2月3日頃(立春の前日)

長かった冬が終わり、待ち遠しかった春がやってくる季節の節目の日に、

災いをもたらす鬼を追い払うという行事です。

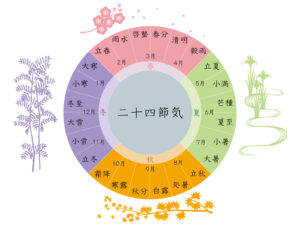

本来は、二十四節気の気候が変わる立春・立夏・立秋・立冬の前日のことをいいましたが、

現在は立春の前日の特称となっています。

この日には戸口にイワシの頭を刺した柊の枝やトベラ・鬼のお面や絵を飾ったり、

寺社仏閣や各家庭で豆をまいたりして邪気を払います。

豆まきの掛け声は「鬼は外・福は内」と言うところが多いですが、

各地で違いがあり「鬼も内」や「鬼は内・福は外」と言うところもあります。

豆まきで使う豆は、事前に大豆を煎って升に入れ、

前の晩からお供えして祈りを込めたものを使います。

また節分の行事として近年お馴染みとなった「恵方巻き」も行われます。

恵方巻き

節分の日

その年の恵方に向かって太巻きを丸かじりする風習です。

恵方とは、その年に最も縁起が良いとされる方角のことです。

恵方を向いたまま無言で、太巻きを丸ごと一本食べると願い事が叶うと言われています。

恵方巻きは七福神にちなんで縁起を担ぎ、

かんぴょう・きゅうり・しいたけ・だし巻き・うなぎ・でんぶなど、

7種類の具材を入れて巻くことが多いです。

恵方巻きは江戸時代末期から続いていますが、

豆まきは室町時代の皇族日記にはすでに見られるほど歴史が深いものです。

層雲峡氷瀑まつり

1月末〜3月中旬

北海道上川郡上川町層雲峡で行われるお祭りです。

氷瀑とは、寒さで凍った滝を表し、

会場中央を流れる石狩川沿いに大小約30基の氷像や建造物が立ち並びます。

会場は7色にライトアップされ、

幻想的な雰囲気となります。

また氷瀑祭りに合わせて、和太鼓演奏や日本遺産「上川アイヌ」の舞踊ショー、

デジタルアートやチューブスライダーなども行われ、

極寒の中でもとても楽しい時間を楽しめます。

二十日正月

1月20日

かつては1月20日になると、

お正月にお迎えしていた神様がお帰りになると伝えられていました。

正月の祝い納めの日として、昔は仕事を休むならわしがありました。

年末から新年にかけて家事で大忙しだった女性が体を休めに里帰りをしたり、

小正月からの里帰りを済ませて帰宅したりする習慣がありました。

正月にいただいた魚の頭や骨の残りで、

鍋や団子をいただいたことから「鍋正月」「団子正月」と呼ぶ場合もあります。

また前日の19日になると、感謝の証として食べ物をお供えしていました。

白川郷の雪景色

1995年に世界文化遺産としてユネスコに登録された岐阜県大野郡にある白川郷は、

例年12月下旬から3月上旬にかけて雪が降り積もります。

合掌造りの家屋は屋根の傾斜をきつくとることで、

雪が屋根の上に多く積もらないようにして、

屋根からの雪下ろしの回数を減らせる作りになっています。

合掌造りの家々が純白に染まる風景は、息をのむほどの美しさがあります。

written by はれる88