二十四節気とは

二十四節気について

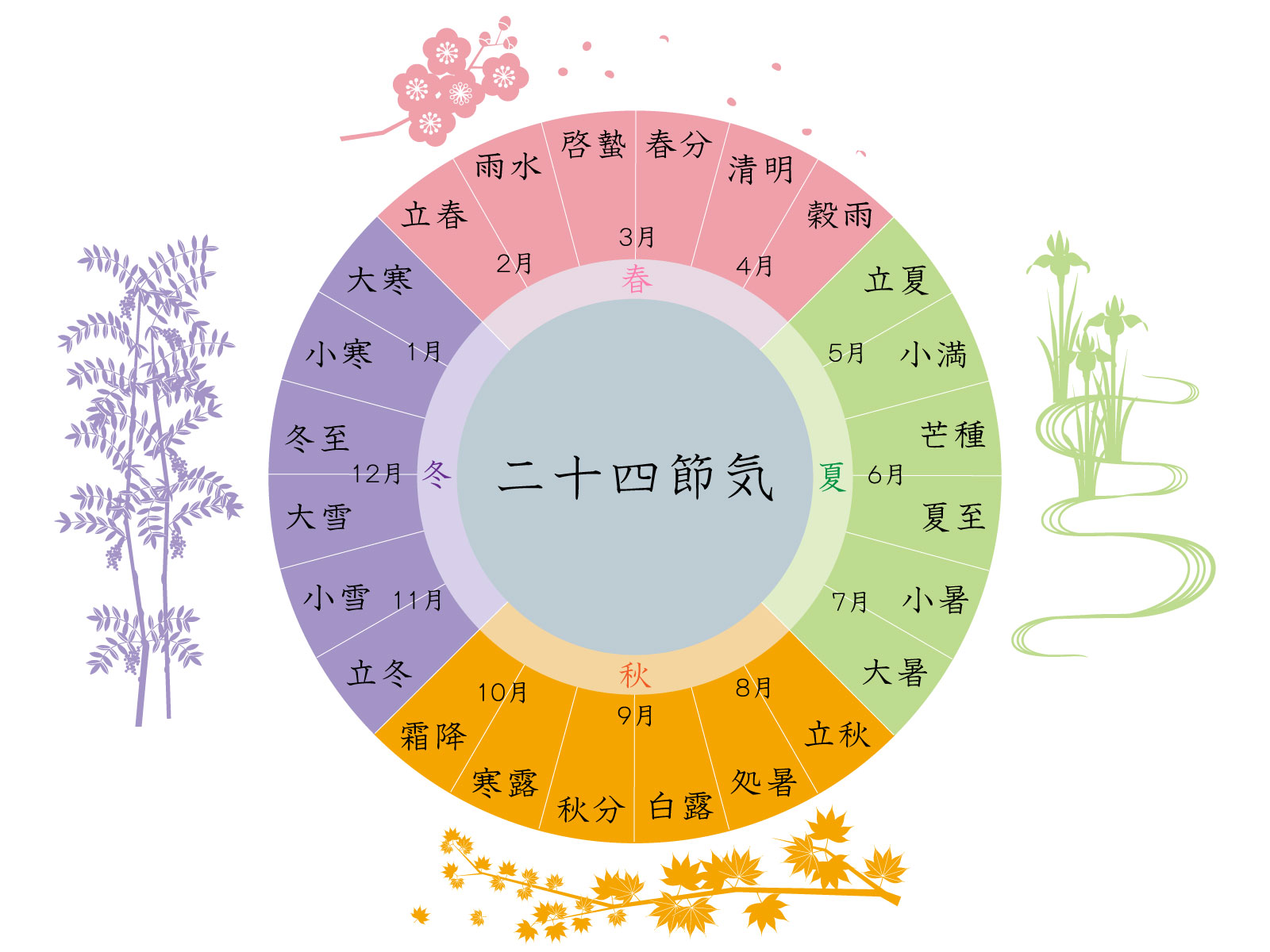

「二十四節気」とは1年の春夏秋冬の季節をさらに細かく6つごとに分類し、合計24の季節に分けたものです。

二十四節気ではおおよそ15日ほどで季節が移ろっていきます。現代でも年中行事や時候の挨拶としても使われています。

元々、古代中国では月の満ち欠けに基づいた「太陰暦」が使われていました。

しかし太陰暦による日付は、太陽の位置関係とは無関係なため、暦と季節にズレが生じていました。

そこで本来の季節を知る目安として、二十四節気が暦に導入されました。

二十四節気は約2600年前の中国の気候に基づいて作られた暦なので、日本の気候とは若干のズレがあります。

しかし毎年同じ時間に同じ時期が来ることで1年の気候の推移が分かるため、農作業の目安として把握しやすく、

日本でも導入されることになりました。

日本は熱帯・温帯・亜寒帯に属し、季節風の影響を大きく受けているため四季折々の変化を楽しむことができます。

さらに古来からのお米作りが盛んだったこともあり、季節に合わせた生活を行うことで、

徐々に季節感が育まれて磨かれてきたのでしょう。

二十四節気にはそれぞれどのような意味があるのでしょうか。大体の時期と節季区分は以下の通りです。

春

立春(りっしゅん)2月4日〜17日頃

寒さのどん底を超えて春が立つ頃。微かに膨らみ始める木花の新芽や、凍てつく氷が少しずつ溶けていく時期です。

まだまだ寒い時期は続くが、ここからの寒さは「春寒」「余寒」と表現します。

雨水(うすい)2月18〜3月4日頃

降っていたものが雪から雨へと変わり、積もった雪が溶けて水になり、土が潤う時期。

昔から雨水は農作業を始める時期の目安となっていました。

啓蟄(けいちつ)3月5日〜19日頃

「啓」は出発するという意味、また「蟄」は虫が冬になり土の中にこもるという意味です。

すなわち、冬の間土の中に冬眠していた虫や動物たちが、春の訪れとともに外に出てくる時期です。

春分(しゅんぶん)3月20日〜4月4日頃

昼と夜の長さがほぼ同じになる頃です。この日を境に徐々に昼の長さが長くなります。また彼岸の中日と重なり、

自然を讃えて生き物を慈しむ日とされています。

晴明(せいめい)4月5日〜19日頃

「清浄明潔」全てのものが清らかで生き生きしている、という言葉の略称とされています。

草木花など天地が明るく清々しくなる季節です。

穀雨(こくう)4月20日〜5月4日頃

局部的に起こる小低気圧の影響で細かい雨が降り続きます。やがてその雨が土壌を潤おし、

種まきの好機をもたらしたり、草花の芽生えを助けたりします。

夏

立夏(りっか)5月5日〜20日頃

山野に新緑が芽生え始め、すがすがしい爽やかな風が吹く頃。優しい陽光に夏の気配を感じる季節です。

小満(しょうまん)5月21日〜6月4日頃

陽気が盛んになり、草木が茂り始め、天地に満ち始める頃です。

芒種(ぼうしゅ)6月5日〜20日頃

稲や麦など芒(のぎ)のある穀物の種蒔きをする頃。現代の田植えはもっと早い時期に行うが昔はこの頃でした。

夏至(げし)6月21日〜7月6日頃

昼間が最も長い日です。中国ではこの日に端午の節句と同じような行事を行い、

ちまき・うどんを食べ、欧州各地では火を焚く風習がありました。

小暑(しょうしょ)7月7日〜22日頃

この頃から暑中に入ります。梅雨が終わり、暑さが加わってきます。

年によっては、本格的な夏の暑さが到来したり、局地的な豪雨が発生することがあります。

大暑(たいしょ)7月23日〜8月6日頃

ますます暑くなり、夏の絶頂期で「盛夏」や「酷暑」もこの時期です。夏の土用もこの節季に入ります。

秋

立秋(りっしゅう)8月7日〜22日頃

暦では秋となるが、まだまだ暑い日が続きます。

残暑が続きますが、涼風が吹き始め、季節は確実に秋へと向かいます。

処暑(しょしょ)8月23日〜9月6日頃

暑さがなくなる、という意味です。朝夕が涼しくなり、めっきり秋らしくなります。

白露(はくろ)9月7日〜21日頃

白露(しらつゆ)の意味で、秋季も本格的になり、草花に付くしらつゆが秋の趣を感じさせます。

秋分(しゅうぶん)9月22日〜10月7日頃

春分と同じく、昼夜の日の長さがほぼ同じになります。

この後から夜の長さが長くなり、「秋の夜長」が実感されるようになります。

寒露(かんろ)10月8日〜22日頃

露が冷たく感じられる季節です。露が凍りかけて霜になろうとすることを「寒露」と言います。

野山の色彩は濃くなり、朝晩は寒さを感じるようになります。

霜降(そうこう)10月23日〜11月6日頃

露が陰気に結ばれて霜になり降ってくる季節です。一層寒さが増し、冬の近づきを感じられます。

冬

立冬(りっとう)11月7日〜21日頃

季節は位置が冬型の西高東低に移り、日本海側では雪空が多く、太平洋側では冬晴れが多くなります。

陽の光が弱くなり、冬の気配を伺える頃です。

小雪(しょうせつ)11月22日〜12月6日頃

北日本の山沿いの地方には雪が降り始めます。しかし寒さはまだそれほどではありません。

大雪(たいせつ)12月7日〜12月21日頃

大陸の高気圧が張り出して強まり、山の峰々は積雪に覆われ、

北風が吹きすさみ、いよいよ寒気が増してきます。

冬至(とうじ)12月22日〜1月4日頃

1年で昼の長さが一番短く、夜の長さが一番長い時期です。

この後から徐々に日が長くなることから「一陽来復」とも称します。

この日に小豆粥や南瓜を食べたり、柚子風呂に入る習慣があります。

小寒(しょうかん)1月5日〜1月19日頃

この頃1年の中でも最も寒い日が続き、寒風と降雪に悩まされます。

小寒から大寒までを「寒の内」や「寒中」とも言います。

大寒(だいかん)1月20日〜2月3日頃

最も極寒に苛まれます。

厳しい寒さが続きますが、大寒の終わりには梅の便りが聞かれるようになります。

最後に

現代では夏はエアコン・冬は暖房を使い、空調システムが整備された中で寒さ・暑さをあまり気にすることなく

快適な生活を送ることができるようになりました。

また、ハウス栽培などの栽培技術が発達した日本では、年中いつでも食べられる食材が増えてきました。

子ども達はテレビやゲームの普及により屋内で遊ぶことが増え、遊び方にも変化が出てきました。

そのような環境で生活する中で、我々は季節を意識して感じることが少なくなったのかもしれません。

しかし、太古の昔から区分けされてきた二十四節気やそれを指標としてきた人々からもわかるように、

日本には美しい四季の移ろいがあります。せっかく素敵な風景に囲まれて毎日を過ごしているのだから、

現代に暮らす私たちも、日常生活の中で少しでも美しい季節を感じる瞬間を作ってみてはいかがでしょうか。

季節を感じる方法は様々ありますが、難しく考える必要はありません。ほんの5分でも始められます。

・部屋に季節の花を飾る

・窓を開けて換気をしてみる

・外に出て風にあたりながた星を眺めてみる

・早朝に散歩をして朝の空気を感じる

・草花の彩りを観察する

など、季節を感じる心を持とうとすることで、リラックスできたり、感受性を高めたり、

五感を刺激したりすることができます。季節感を養うことで時間の流れが愛おしいものに感じられ、

普段の生活に彩りが加ることでしょう。

writtn by はれる88