小寒(しょうかん)

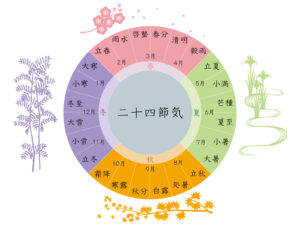

小寒(しょうかん):1月5日頃

「寒の入り」を迎えて1年の中でも最も寒い日が続きます。

この頃から寒風と降雪に悩まされます。

小寒から大寒までの間を「寒の内」や「寒中」とも言います。

⑴芹乃栄(せりすなわちさかう)

1月6日~9日頃

冷たい水辺に、せりがすくすくと群れて生えてくる頃です。

春の七草の一つに数えられており、

7日には無病息災を願ってこれらを具材とした七草がゆをいただきます。

実際にはせりが茂り始めるのは2月頃で、

七草の具材が揃わないことも珍しくありません。

そんな時にはその土地土地で採れるもので行なっていたようです。

⑵水泉動(すいせんうごく)

1月10日~14日頃

「水泉」とは湧き出る泉のことです。

地中では今まで固凍って微動だにしなかった泉が、少しずつ動き始めます。

地上では厳しい寒さがまだまだ続きますが、

自然界では少しずつ春に向けての準備が始まる頃です。

⑶雉始雊(きじはじめてなく)

1月15日~19日頃

キジが泣き始める頃です。

オスはメスに求愛するために「ケーンケーン」と甲高い鳴き声をあげます。

この季節の食べ物

蕪(かぶ)

春の七草の一つで、七草では古名「すずな」と呼ばれます。

弥生時代に伝来したとされる聖護院かぶ・日野菜かぶなど80種ほどの品種があります。

柔らかみのある春と、甘味のます秋から冬にかけてが旬です。

栄養価は根より葉の方が高く、葉にはカロテンやカルシウム・鉄分などが、

白くて丸い根にはビタミンCやカリウムが豊富に含まれています。

保存するときは葉と根を切り離した方が良いとされます。

鍋はもちろん、炊いたり、お漬物にしたり、蕪蒸しも美味しいです。

胃もたれや胸焼けにも効果があります。

アンコウ

水深30-510mに生息する海水魚です。

グロテスクな見た目に反して、身は脂肪分が少なくあっさりとしており美味しいです。

特に肝臓は「あん肝」と呼ばれ海のフォアグラとさえ言われており濃厚な旨味が人気です。

「アンコウは捨てるところがない」と言われ、

トモ(ひれ)、皮、えら、あん肝、水袋(胃袋)、ぬの(卵巣)のどれも美味しく、

アンコウの七つ道具と呼ばれています。

産卵期は4月から6月にかけてですが、冬が旬の魚です。

汁物や煮物・鍋料理も人気ですが、寿

司ネタではみときもを合わせた「とも和えの軍艦巻き」がとても美味しいです。

小松菜

12月から3月が旬のアブラナ科の野菜で、

霜が降りたものほど美味しくなります。

カロテン・ビタミンC・カルシウム・鉄分がたっぷりと含まれており、

特にカルシウムはほうれん草の5倍も含まれています。

小松菜はアクが少ないため、下茹でなしでおひたしやに煮浸しに使えます。

江戸時代から親しまれてきた野菜で、

名前は産地であった小松川が由来とされています。

甘エビ

柔らかく甘味が強い食感が特徴のエビです。

北海道から北陸にかけてたくさん獲れ、主に刺身として食べるエビが人気です。

ホッコクアカエビ・ホンホッコクアカエビが一般的に甘エビとして売られています。

水菜

10月から3月に旬を迎える京都原産の野菜です。

京菜とも呼ばれるように、古くから京都で栽培されており、

全国に広まりました。ビタミンやミネラルを豊富に含みます。

アクがなく淡白な味わいをしているので、

シャキシャキとした歯ごたえを生かしてサラダにしても美味しいです。

せり

セリ科の多年草で、年中売られていますが旬はこの時期です。

競り合うようにして群生するため、その名前がついたとされています。

水分の多い土壌を好み、沢や河川の水際などに自生します。

万葉集にも詠まれる春の七草の一つで、

古く奈良時代にはすでに食用とされていた記録が残されています。

鍋料理に入れると、肉の臭みを消す効果があるので、

鴨鍋や牡丹鍋など肉を使った鍋には欠かせないとされてきました。

おひたしや和え物、天ぷらにしてもさっぱりとして美味しいです。

すずしろ

大根の別名です。

「涼しい」の「すず」と根の白さの「白」を合わせて、

清々しく白い根を表した「涼白」が語源になったとも言われています。

七草がゆには葉の部分だけを入れることが多く、

歯には皮膚や粘膜を正常に保つカロテンなどの栄養が豊富に含まれています。

この季節の草花

千両

花は夏に咲き、冬には美しい赤い果実をつけます。

正月にはめでたい席の飾りとしても使われ、万両とも似ています。

千両はセンリョウ科の常用低木で、葉の上に実がなりますが、

万両はサクラソウ科の常緑低木で、葉の下側に幹を囲むようにして実がなります。

ロゼット

オオバコやたんぽぽの葉など、

地表に這いつくばるような形で、植物の葉が放射像に生えている状態のものを指します。

日射で温まった地面の熱を利用して、エネルギーを蓄えます。

この季節の生き物

ツル

「鶴は千年亀は万年」と言うように、

亀と並んで長寿の象徴とされてきたおめでたい鳥です。

置物として飾られたり、結婚式や長寿のお祝いなどのおめでたい席で用いられたりと

様々な場面で重宝されます。

日本では7種類のツルが観測されていますがその中で繁殖しているのは、

特別天然記念物に指定されているタンチョウのみです。

タンチョウは日本の野鳥の中では最大級で、

全長は1m40cm、翼を広げると2m40cmもの大きさがあります。

冬には人里近くで冬を越し、春から秋にかけて釧路湿原や北方領土まで広がります。

キジ

昔話『桃太郎』でおなじみの日本の国鳥です。

体の色が色とりどりで尾が長いのがオス、体の色が褐色で尾が短いのがメスです。

北海道以外の全国に生息しています。

オスはメスを求めて「ケーン」と甲高い声で鳴きます。

この声が盛んになるのは3月頃です。

鳴き声は「ほろほろ」「ほろろ」という擬音語で表すこともありますが、

これは羽音とも言われています。

この季節の行事やオススメ

七草がゆ

1月7日

「人日の節句」の日に七草がゆをいただきます。

七草とは、

「せり・なずな・ごぎょう(ははこぐさ)・はこべら(はこべ)・ほとけのざ(こおにたびらこ)

・すずな(蕪)・すずしろ(大根)」

の、七つの薬草をお粥に入れて食べることで、一年の健康を祈ります。

元々は、厳しく寒い季節を越えて緑の少ない冬の野山に生える、

貴重な新芽をいただくことで、

その勢いや力にあやかり若返りの効果を得るという意味がありました。

現代では忘年会・お正月料理・新年会などで疲れ気味の胃腸を

整える役割もあります。

七草に限らずとも、その土地でその時に採れる芽吹きをいただけば、

太地から湧き出す力を得て元々の云われに沿った習わしとなります。

カブの葉や大根の葉でも代用ができ、美味しくいただけます。

熱海梅園梅まつり

1月上旬から3月上旬

静岡県熱海市の梅園です。

ここの梅は日本一の早咲きと呼ばれ、毎年11月下旬から12月上旬に第一号の梅が咲き始めます。

樹齢100年を超える梅の古木を含め、

その種類は60種類にものぼり、469本もの梅が色とりどりに咲き誇ります。

またその中には早咲き・中咲き・遅咲きと順番に開花するため、

期間中でも様々な表情の風景を楽しめます。

十日戎

1月10日

近畿以西で行われるお祭りです。

中でも大阪の今宮戎神社のお祭りが有名です。

「商売繁盛で笹もってこい」と景気のいい声を響かせ、

えべっさんこと十日戎は賑わいます。

今宮戎では、

1月9日に宵戎

10日に本戎

11 日に残り福と3日に渡ってお祭りが繰り広げられます。

神社にお参りをして福娘から福笹をもらい、鯉や俵、

小判など吉兆をつけたら立派な縁起物になります。

また、10日の6時開門と同時に230離れた本殿へ、

1番福を目指して走り参りをする「福男選び」も有名です。

鏡開き

1月11日

年神様に供えたお下がりとして、

木槌や手で鏡餅を割っていただくことを指します。

元々武家の風習で、餅を食べることは「力持ちになる」と言って

始まったとも云われています。

その後無病息災を願って食べられるようになりました。

何日も飾ったお餅は硬くなっていることが多く、おしるこや磯辺焼きにして食べることが多いです。

小正月

1月15日

元旦を中心にしたお正月を正式には「大正月」と呼ぶのに対し、

1月15日は「小正月」と言います。

旧暦では元旦の日は新月となっており、

年が明けてからの初めての満月がちょうど15日後の小正月でした。

この日を境に日本全国では、その年の大正月に飾ったしめ縄やお正月飾りを焼く

火祭り「どんど焼き」が行われます。

また一部の地域では餅花を飾ったります。

また、米と一緒に邪気を払うとされる

小豆を炊いた小豆粥を神様にお供えし、自分たちでもいただきます。

こうすることで邪気払い・福招きを行って一年の実りを祝います。

平安時代には小正月に、米・小豆・粟・ごま・黍(きび)・稗(ひえ)・ムツオレグサの

七種粥を食べたそうです。

正月中も女性が忙しく働いていたため、

やっと一息つける小正月は「女正月」とも呼ばれます。

どんど焼き

1月15日頃から

お正月気分が抜け小正月に当たるこの頃、

各地域ではお正月に使用した縁起物を持ち寄って燃やすどんど焼きが行われます。

飾り終えた松飾りや正月飾りは、藁で作ったこやと一緒に焼かれます。

その火で焼いた餅や団子を食べて一年の健康を祈願します。

また「左義長」「道祖神祭」「さえの神祭」「鬼火焚き」「さいと焼き」「三九郎」など様々な名前で呼ばれます。

成人の日

1月第二月曜日

「おとなになったことを自覚し、

自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます」という国民の祝日です。

かつては小正月と同じ1月15日に行われていました。

これは武家社会の頃に成人をお祝いをする「元服の儀」が

小正月に行われていたためとされています。

現代では成人の日にはスーツ・紋付・振袖など様々な格好で出かけます。

二十歳の節目として、意識を高める目的の人生儀礼の一つです。

2018年の民法改正により、

成人年齢は20歳から18歳へと引き下げられたため、

2022年の4月からは成人年齢が18歳になりました。

ただし、成人式の参加については多くの自治体が20歳になる人を対象としているようです。

written by はれる88

-150x150.jpg)